五、思想文化教育工作

大青山根据地的党组织从本地区为游击根据地的实际出发,因地制宜地开展了思想文化教育工作。

在集中整训和较长的战斗空隙时间,由领导或政工干部做报告、讲大课,向部队指战员和地方干部进行思想文化教育。先后学习了《中国共产党抗日救国十大纲领》《论持久战》《抗日游击战争的战略问题》《统一战线中的独立自主问题》《中国社会各阶级的分析》和中共中央、地方党委、行署的有关文件等。其中,重要的文章、文件还经常讲、反复讲,如对《论持久战》,多次组织了讲解活动,对提高广大指战员的思想觉悟和战略战术起到了重大作用。

针对战士们思想上出现的一些问题,随时随地开展细致谈心开导工作。绥西二连指导员、长征干部毛汉荣,经常有针对性地为战士们做思想工作。他常操着浓重的四川口音对同志们说:“我们现在打游击战,敌人来了,打得赢就打,打不赢就走!”当发现因敌人封锁、扫荡给根据地军民带来困难,一些战士有畏难情绪时,他就讲述红军长征过草地、爬雪山时如何战胜饥饿、泥泞、冰冻、寒冷等困难,坚持到胜利的故事,使大家深受鼓舞,增强了克服困难的信心和勇气。

进行思想政治教育的另一种方式,是在每次战斗前进行战前动员,让全体指战员了解战斗的目的、意义及打法,克服盲目性,提高主动性。每次战斗后及时进行战后总结,发扬军事民主,吸取经验教训,评选和表彰英雄模范,以提高部队的战斗能力。

针对八路军战士和游击队员大都是文盲的实际,党组织选择涵盖革命内容的《抗日战士政治读本》《抗日三字经》《抗日五言歌》《抗日救国会教材》等书籍为课本,一方面让大家识字、学文化,另一方面通过课本内容对大家进行思想政治教育。其时,条件非常艰苦,没有笔和纸,大家就用木棍在地上练习写字。数年坚持下来,不少人既提高了思想认识水平,又学到了文化知识。

党组织十分重视举办多种形式的培训班和干部学校,集中训练和培养基层抗日积极分子和骨干力量。

1939年至1941年,中共绥远省委、绥西地委、八路军大青山支队和绥察独立二支队,为给县、区基层培养抗日骨干,一边与日伪军作战,一边调配有关领导干部举办培训班。中共萨托县委东区、中区、南区、西南区区委派出党员、积极分子到万家沟参加中共绥远省委举办的党员培训班。

中共绥远省委书记白如冰、绥西地委书记杨植霖、萨托县委书记高鸿光,以及绥西专员公署副专员王建功等,讲授如何宣传群众、发动群众、组织群众,如何建立抗日救国会,如何领导群众开展抗日斗争等。

中共萨托县委中区区委还挑选孟天贵、胡海威、赵进才、刘忠小、杜仲和、王喜福、孟中元、张三喜、张润栓、孟金栓、韩福威、胡挨仲等十几人去黑牛沟进行军事训练,八路军派连长王学楷和贺指导员组织训练工作,姜文华上政治课,讲授毛毛泽东主席的游击战战略战术,学员们学习了军事作战技术,并进行了实弹射击、爆破实习等。

1940年春天,中共萨托县委负责人高鸿光、王弼臣,在美岱沟深处的野鸡圪洞举办了萨托县沿山区党员培训班。美岱召村党支部的张二秃、董黑小,美岱桥村党支部的刘深源,沙图沟村党支部的陈顺,平绥铁路察素齐——萨拉齐段的党支部负责人参加了培训。学员们自己砍柴、搂草,晒干后铺在地上当被褥,找些光溜的石头做枕头;做饭没有锅,他们便用洗脸盆熬稀粥,做莜面糊糊。他们学习了油印本《新党员须知》、国内外抗日形势和中国共产党的目标、性质、任务、组织原则,以及党员的权利与义务等。经过10天的培训,这些党员掌握了党的相关知识,明确了斗争方向,决心与日本侵略者斗争到底,为共产主义奋斗终生。

1941年春季,八路军大青山骑兵支队司令员姚喆从延安汇报工作返回后,建立了干部教导大队,根据中央加强全党军政训练的指示和大青山根据地环境恶劣、干部损失大、新干部斗争经验缺乏的实际情况,与其他领导研究决定,对根据地部队和地方的基层干部进行训练。姚喆兼任大队长。中央从延安派来两名教员。教导大队设在四面环山、层峦叠嶂的绥西德胜沟。

教导队每期培训100多人,编为3个排、10个班。政治学习内容有国内外形势、中共党史、毛泽东的《新民主主义论》《论持久战》等著作;军事方面有骑兵战术技术,班、排、连进攻和防御战术等,并结合实战进行演习,还设有文化课。到1942年10月,教导大队共训练了四批基层干部,共有700余人。这些同志结业后陆续补充到根据地党政军各方面,带领群众坚持抗日斗争,发挥了非常重要的作用。

战士们在学习。

战士们在训练。

中共绥远省委、绥西地委、土默特旗工委、萨托县委等,遵照中央的指示,从1938年秋天开始,广泛动员选送进步青年、干部到中共中央所在地——延安学习、培养。到1942年,先后从土默特旗选送蒙古族青年上百人,汉、回、满族青年和干部30多人。其中,包头地区的各族青年、干部有18人。

在动员和选送进步青年、干部赴延安学习、培养的过程中,中共土默特旗工委、中共萨托县委作出了重大贡献。贾力更、奎璧、高鸿光、王弼臣等深入土默川许多村镇,给选送对象及家长做细致的思想政治工作,实施严谨的组织护送,克服重重困难,冲破敌伪阻力,把一批批蒙汉青年、干部送到延安。他们分别在陕北公学、鲁艺学院、延安大学、抗日军政大学、中央党校、延安民族学院学习。其中,不少人经过学习、培训后返回大青山、土默川,成为抗日斗争的骨干。

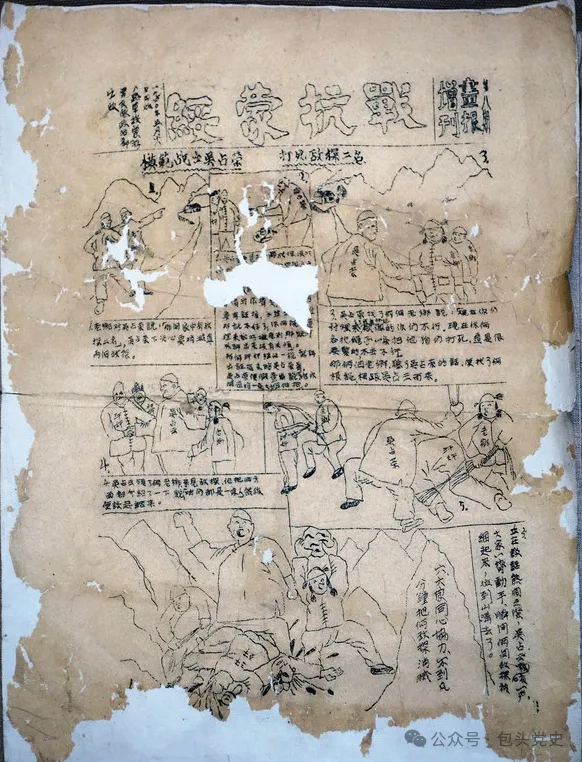

为了使根据地的党政军人员及时学习和了解党的方针政策和国内外形势,特别是当地的抗战形势,大青山支队司令部和中共绥远省委,于1938年冬创办了自己的报纸——《绥蒙抗战》,报社只有3人,一人负责编辑稿件,一人负责刻版印刷,一人负责发行。设备只有一架油印机、一块钢板、一支铁笔。

据办报人夕然回忆:“当年,我们的报社没有固定的地点,经常在马背上写稿。至于出版,有时是在潮湿的山洞里,有时是在堡垒户的油灯下,有时部队在前边与敌人接上了火,我们在后面的炮弹坑里开机印刷,等到战斗结束,捷报很快飞到大青山和土默川军民的手中。”

绥蒙抗战报。

土默川平原和大青山区域内的各族人民,在长期交往、生产生活中,创造了具有民族特点、地区特点、时代特点的大量歌谣。抗战开始后,绥西党、政、军、群团组织,十分注重收集、整理、创作、传播反映抗日斗争题材的山曲儿、串话、二人台,用其宣传教育群众。

绥西专员公署专员李维中在《战斗在大青山》一文中记述道:“我们上大青山后,如何开展对群众的宣传工作,利用当地民歌曲调就成为必要的形式之一。我是绥远人,童年时生活在萨县、固阳的农村,算不上歌手,但还会唱一些。所以,从1938年至1940年间,我用当地民歌小调形式,先后编写了约20首歌曲,后汇总成册,名叫《大众吼声》。主要宣传有关抗日的一些大事,以激励群众……譬如,在《七七事变》这首歌词里写道:‘七月(尼)七日,事变起,日本鬼进攻卢沟桥,好团长,吉星文,不听命令就抵抗(嗯嗳唉嗐么),抗日(尼)战争开始了,(嗯嗳么)!’还记得用当地民歌‘叹十声’的曲调编了一首‘光棍汉自叹’,这是应萨托平川地下工作的同志要求而写的。他们组织救国会,主要骨干大多为光棍汉,这部分人来自山西、陕西省跑口外的人,给地主和富农当长工、打短工,上无一片瓦,下无一垅地。为了激发这部分人的觉悟——穷不是命里注定,是在人吃人的社会里,受剥削、受欺凌而造成的。我写这首歌词,是用倾诉、对比的方法,写富人怎么样,自己又怎么样——人家享得什么福,老婆娃娃热炕头;自己受得什么苦,当牛当马到头来还是一条光棍。曲调本身较为凄怨,再加上贴近生活写实的词句,唱起来更加令人悲伤、激愤。据地下工作的同志反映,这首歌很受光棍汉的欢迎,说是‘完全唱出了他们的心里话’,效果很好。在此期间,我还零星地用爬山小调的形式,编了一些民歌小调。记得有一首是唱《姚司令》的,歌词里写道:‘一层层(那个)山来,一(圪)道道沟,大青(那个)山上(阿呦)来了八路军;八路(那个)军里有个姚司令,指挥(那个)打仗(阿呦)他赛如神;姚司令(那个)员来,是个好老汉,喜喜(那个)哈哈(阿呦)爱咱老百姓。’一共三段。这些歌曲,当时在游击队里也在教唱……”

中共萨托地下县委书记刘启焕在《民谣、顺口溜——地下党宣传工作的有力武器》一文中写道:“抗日战争、解放战争中,中共萨托县委在土默特平原和包头地区,在日寇和国民党反动派的刺刀下开展地下工作。地下工作是高度的隐蔽工作,它与公开工作大不相同,有其特殊规律:一切活动方式必须精心选择、设计,务求有利于自身的安全、存在和发展,有利于巧妙地揭露和打击敌人,有利于群众喜闻乐见,消除顾虑,易于接受和照办。就拿党的宣传工作来说,地下党组织首先发现这一带的民谣、民谚、民歌、顺口溜(民间的口头诗)、歇后语等非常丰富,且生动有趣,流传成风。于是认真搜集、整理、利用或改造,针对不同时期、不同任务,有计划地编创散发和传播,成为地下党对外宣传、对内教育的得力工具,起到了难以估量的作用……”

六、开展群众性的抗日文娱活动

各级党组织重视通过多种娱乐形式,宣传中国共产党的抗日主张,调剂党、政、军人员和民众的精神生活,活跃气氛,鼓舞斗志。

中共萨托县委利用传统节目,开展蕴含着抗日精神的文化娱乐活动。1939年底,白英与中共萨托县委的刘启焕、马之歆商议,白青尧一带在春节期间很少开展文娱活动,不少人在节日期间沉湎于赌博。为了引导人们开展健康的娱乐活动,减少赌博现象,鼓舞人们的抗日热情,决定在1940年春节期间,举办唱歌、踩高跷等活动,由村党支部书记(兼村长)白光出面组织,白英负责编写宣传抗日内容的新词,供高跷队演唱。

经党组织宣传发动,群众积极响应,纷纷报名参加。为了扎扎实实地搞好这项工作,还特地聘请了山西省定襄县擅长高跷舞蹈、走场的大、二铁匠前来指导排练。

高跷队演唱的歌曲,有的是经白英、马之歆等人从传统戏曲中挑选,如《苏武牧羊》《打酸枣》《卖菜》《放风筝》《珍珠倒卷帘》等;有的是白英等人根据当时的革命形势填写的新词,套用了旧曲调进行演唱。其中,用《画扇面》调演唱《抗日十二月歌》,在群众中产生了很大影响。

歌词是这样的:“二月里来龙抬头,杨靖宇将军率领东北联军打日寇,不畏寒暑和饥饿,斗争练就一身硬骨头,威慑敌军全国人民受鼓舞。”“七月里来秋风凉,七七事变日寇在卢沟桥逞凶狂。好团长,吉星文,不听命令就抵抗,打响抗日战争第一枪,不愧为中国好儿郎。”“九月里来九重阳,李支队挺进大青山上,深入敌后来抗战,蒙汉人民斗志昂,出人出钱又出粮,捷报频频传四方。”

为表扬转向抗日阵营、为人民做了不少好事、对中共地下工作起了一定保护作用的准格尔旗西官府奇子祥,白英给这首歌增加了一段词:“十二月里一年整,奇之祥领导准旗小河套享太平,蒙汉团结搞生产,人畜兴旺,五谷丰登,安居乐业,欢欢乐乐贺新春。”

高跷队排练了两个多月,白英专门给高跷队讲了每段歌词的时代背景、所涉及的历史事件及意义,激发演唱者的爱国热情。他们不仅很快学会了新歌词,还唱得格外认真,表演生动传情。从正月初一开始,高跷队就开始走院串户,断断续续地活动到农历二月初二,其中,还在元宵节期间掀起了高潮。

这次活动办得十分出色。服装、跷子都是新购或新做的,走场、舞蹈多变而又整齐,歌唱得嘹亮,表情丰富有趣。附近三村五舍的群众,不仅赶到白青尧观赏表演,还邀请高跷队去演出。到西官府大院表演时,奇子祥的家属、部队和日本参事都出来围观。白英他们有意指挥演唱了《抗日十二月歌》。奇子祥的母亲听到唱词中还有颂扬她儿子的内容,异常高兴,当场赏高跷队银元40块;那两名日本参事听不懂汉话,一个劲地看着那些奇特的扮相和表演傻笑。

八路军、游击队在紧张的战斗、行军间隙,还开展文化娱乐活动,用来调节情绪,养精蓄锐,鼓舞士气。

绥西七里沟的大山中,有一个非常偏僻而又隐秘的山洞。洞里很宽敞,可容纳几十人坐卧。洞口的大小,又似家门一般,只要挂上一副草帘,或是堵上两捆树枝,即可掩蔽得严严实实。当绥西专员公署副专员靳崇智等人了解到这个地方后,在里面铺好干草,将柴禾储存起来,还存储了一些粮食。1942年10月,日伪军进行大规模“扫荡”,留在绥西根据地的党政军人员,白天外出袭扰敌人,夜间回洞后常举行联欢晚会。所演出的节目,有笛子、四胡独奏、二人台、爬山歌对唱、短小精悍的方言小品等,到处充满了欢乐的气氛,表现出了充沛的革命乐观主义精神。

打印

打印